○福知山市給食副食費補助事業実施要綱

令和元年10月28日

告示第185号

(目的)

第1条 この要綱は、幼稚園、認可保育所(他市町村の認可保育所に入所している場合を含む。以下同じ。)、特定地域型保育事業所及び認定こども園に児童を通わせている保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、入所している満3歳以上教育・保育給付認定子どもの世帯が負担する給食副食費の軽減に関し必要な事項を定める。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、次に掲げる幼稚園をいう。

ア 学校教育法第2条第1項の規定により、地方公共団体及び学校法人によって設置されている幼稚園

イ 学校教育法附則第6条の規定により、学校法人以外のものによって設置されている幼稚園

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であり、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を得ている施設をいう。

(3) 特定地域型保育事業所 市町村の長が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う者として確認した事業者が事業を行う事業所をいう。

(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(5) 1号認定 法第19条第1号に規定する子どもの保護者が、市町村から教育・保育給付を受ける資格を有すること及び同号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を受けているものをいう。

(6) 2号認定 法第19条第2号に規定する子どもの保護者が、市町村から教育・保育給付を受ける資格を有すること及び同号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を受けているものをいう。

(7) 新1号認定 法第30条の4第1号に規定する子どもの保護者が、市町村から施設等利用給付認定を受ける資格を有すること及び同号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を受けているものをいう。

(8) 市町村民税所得割合算額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

(9) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(10) 特定満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。

(補助対象及び基準)

第3条 給食副食費の補助対象となる子ども(以下「補助対象子ども」という。)は、福知山市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1号認定又は新1号認定に該当する子どもであって、その世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満に該当するもの

(2) 1号認定又は新1号認定に該当する子どもであって、同一の世帯に小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が3人以上いる場合に、そのうち最年長者及び2番目の年長者でないもの

ア 1号認定又は新1号認定に該当する子どもであって、その世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上211,200円以下のもの

イ 2号認定に該当する子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)であって、その世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円以上169,000円未満(令第4条第2項第6号に定める要保護者等に該当する場合は、77,101円以上169,000円未満)のもの

(補助額)

第4条 給食副食費に係る補助の額は、保護者が実際に負担する額とし、補助対象子ども一人当たり月4,700円を上限とする。

(補助の方法)

第5条 給食副食費に係る補助の方法については、所属する幼稚園、保育所、特定地域型保育事業所及び認定こども園において、当該施設の長が、前条に規定する額を免除又は還付するものとする。ただし、福知山市が運営する市立保育所及び認定こども園については、市が直接実施するものとする。

(補助金の交付)

第6条 本市は、前条前段に規定する施設の長が、当該施設に在籍する補助対象子どもに対して行う、給食副食費の免除又は還付する措置に対し、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、当該施設に在籍する補助対象子ども一人につき第4条に規定する金額の範囲内とする。

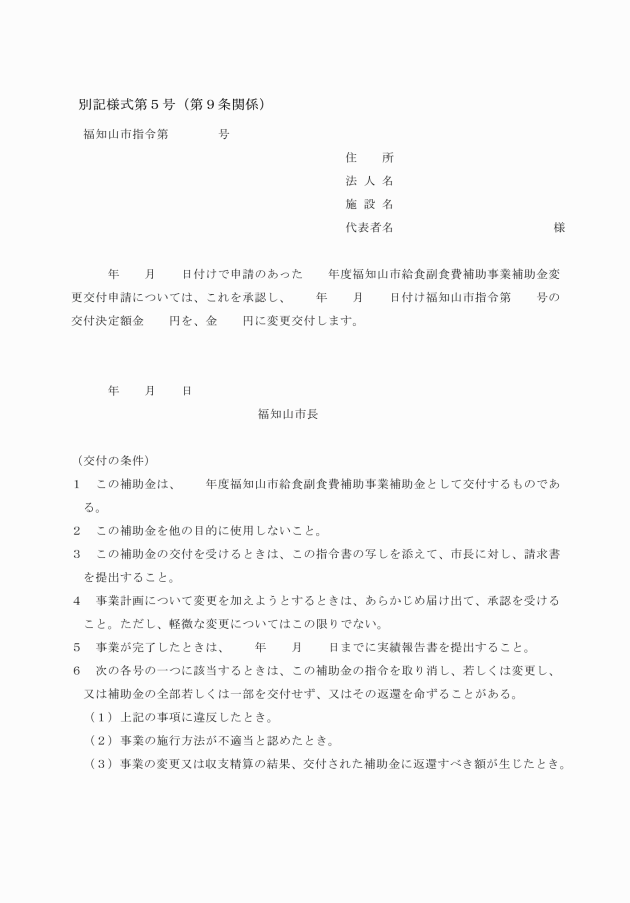

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

2 市長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を本市に納付すべき旨の条件を付することができる。

(補助事業の内容変更又は中止)

第9条 補助金の交付決定を受けた施設の長が、実施計画の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、福知山市給食副食費補助事業補助金変更交付届(別記様式第4号)を提出しその承認を受けなければならない。

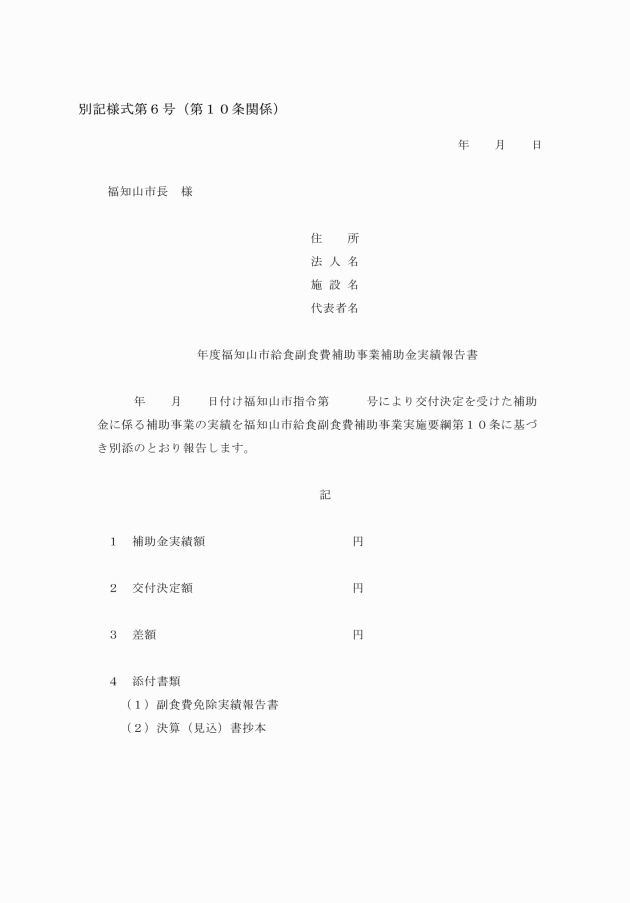

(実績報告)

第10条 施設の長は、補助金を受けた年度の3月31日までに福知山市給食副食費補助事業補助金実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 施設の長は、前項の通知を受けたときは、所定の請求書によって補助金の請求を行うものとする。

3 市長は前項の規定により請求書の提出を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

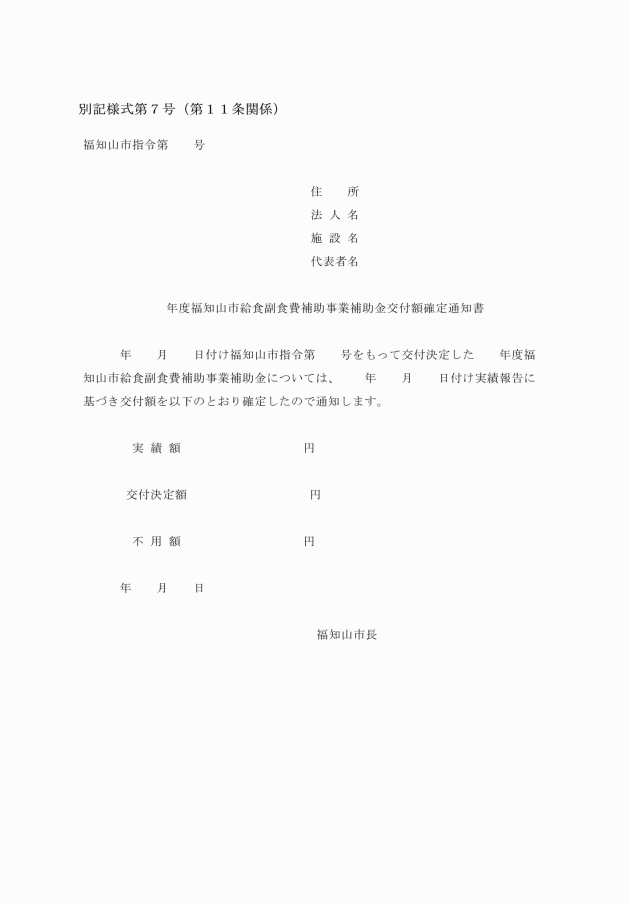

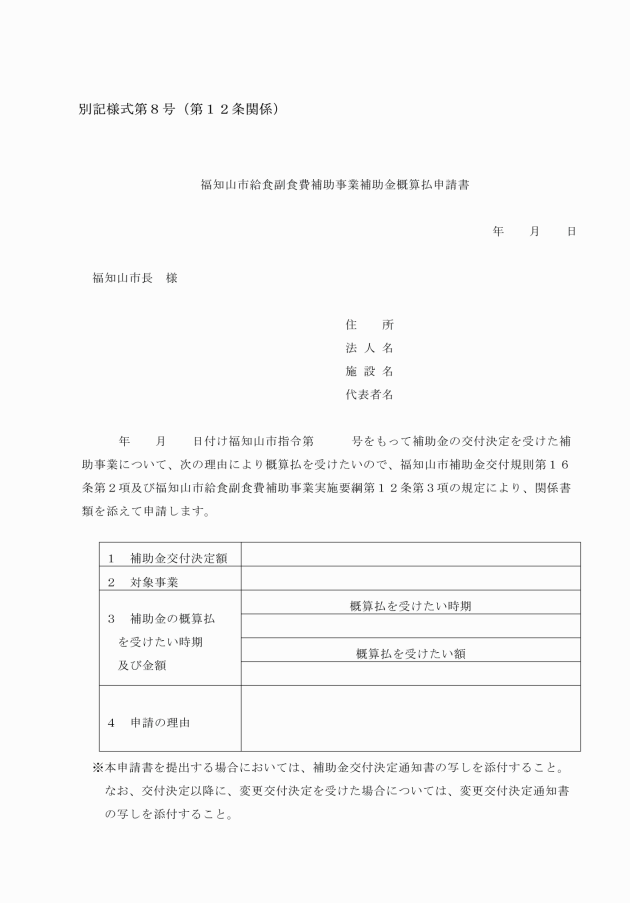

(補助金の支払)

第12条 市長は、補助金等の額が確定した後に、補助金等を支払うものとする。

2 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、交付決定した額の範囲で、概算払により補助金を交付することができる。

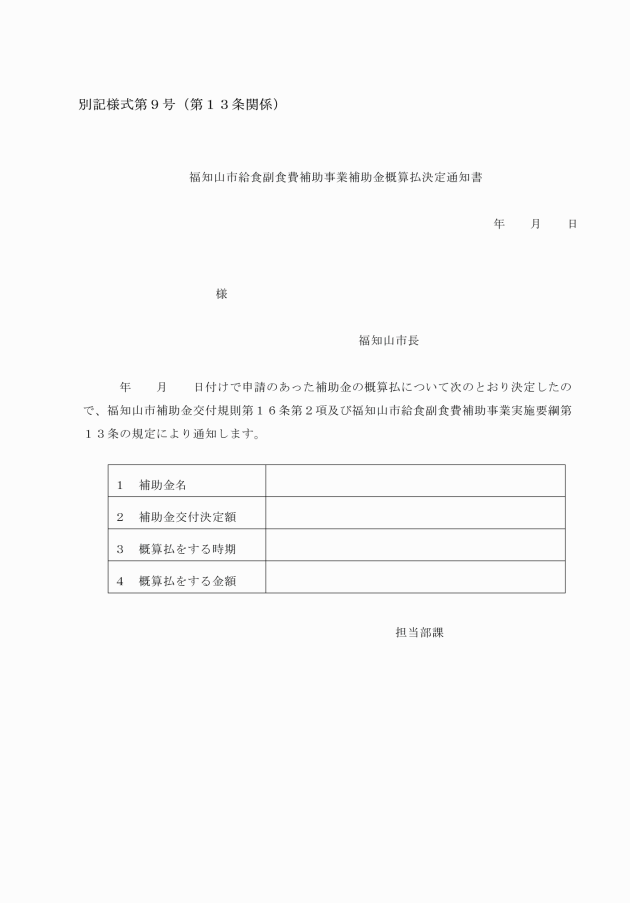

(概算払の請求手続)

第14条 補助金の交付決定を受けた施設の長は、前条による通知を受領した場合は、市長に対して請求書を提出するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第15条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を指示するものとし、補助事業者は、これに従い返還しなければならない。

(調書の作成及び保管)

第16条 補助金の交付を受けようとする施設の長は、給食副食費の減免をしたことを明らかにした書類を備えておかなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた設置者に前項の書類の提出を求めることがある。

(補則)

第17条 補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)の定めるところによる。

附則

この要綱は、令和元年10月28日から施行し、令和元年度10月分の給食副食費から適用する。

附則(令和3年6月21日告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月21日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、この要綱による改正前の福知山市給食副食費補助事業実施要綱により補助金の交付決定を受けているものについては、この要綱による改正後の福知山市給食副食費補助事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和5年3月31日告示第310号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月1日告示第256号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。