○福知山市職員退職年金等の支給に関する条例施行細則

昭和24年2月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 福知山市職員退職年金等の支給に関する条例((昭和24年福知山市条例第72号)以下単に「条例」という。)により、退職年金、退職一時金、死亡一時金、遺族年金の支給を受けようとするものは、この規則の定めるところによりこれを請求しなければならない。

(退職年金の請求書)

第2条 退職年金の請求書(第1号様式)には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍謄本

(条例第20条の退職年金請求時の添付書類)

第3条 条例第20条により退職年金を請求するものは、前条に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷痍又は疾病が公務に基因したものであることが認められるに足る書類

(2) 病状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における医師の診断書

(退職一時金の請求書の添付書類)

第4条 退職一時金の請求書(第2号様式)には在職中の履歴書を添付しなければならない。

(死亡一時金の請求書の添付書類)

第5条 死亡一時金の請求書(第3号様式)には次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本

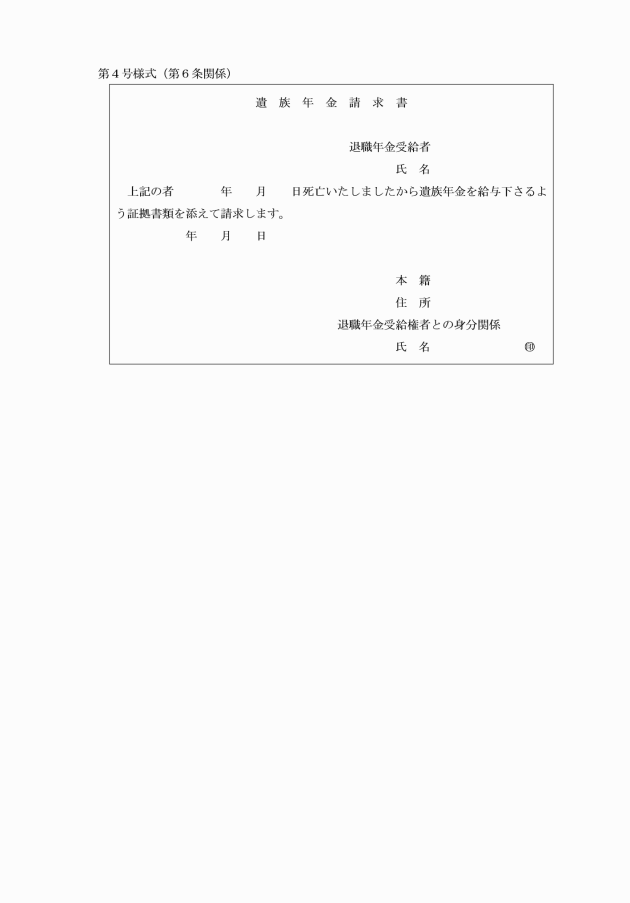

(遺族年金の請求書の添付書類)

第6条 遺族年金の請求書(第4号様式)には、その遺族の戸籍謄本及び次の区分による書類を添付しなければならない。

(1) 条例第26条第1号の場合は死亡者在職中の履歴書

(2) 条例第26条第2号の場合はその退職年金証書

(3) 条例第29条により成年の子が遺族年金を受けようとする場合は、前号のほか重度障害を証明する医師の診断書及び生活資料を得る途なくかつ扶助するものがない事実を証明する市区町村長の証明書。ただし、本市に在籍し、かつ、住所を有する者については証明書の添付はこれを省略する。

(年金証書の呈示)

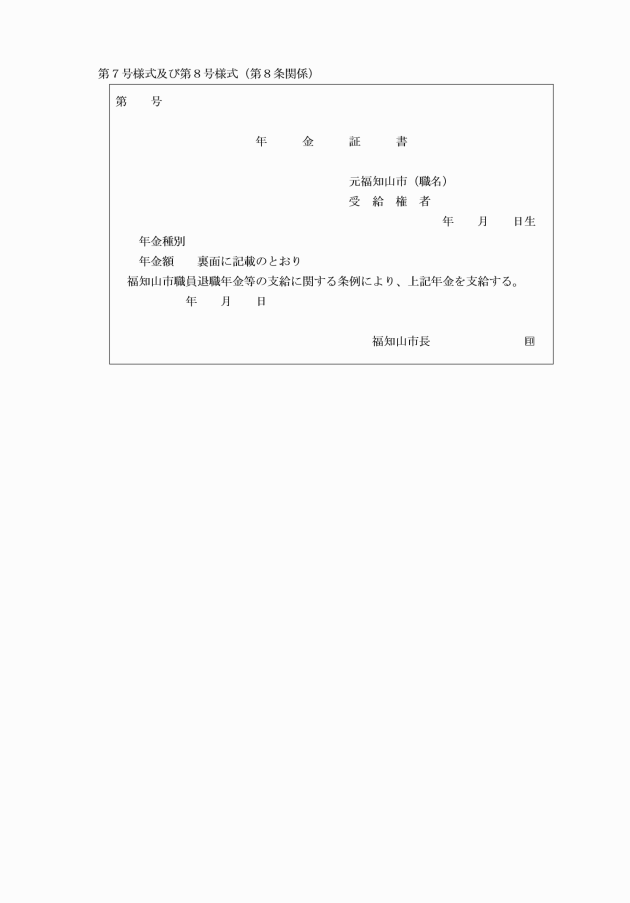

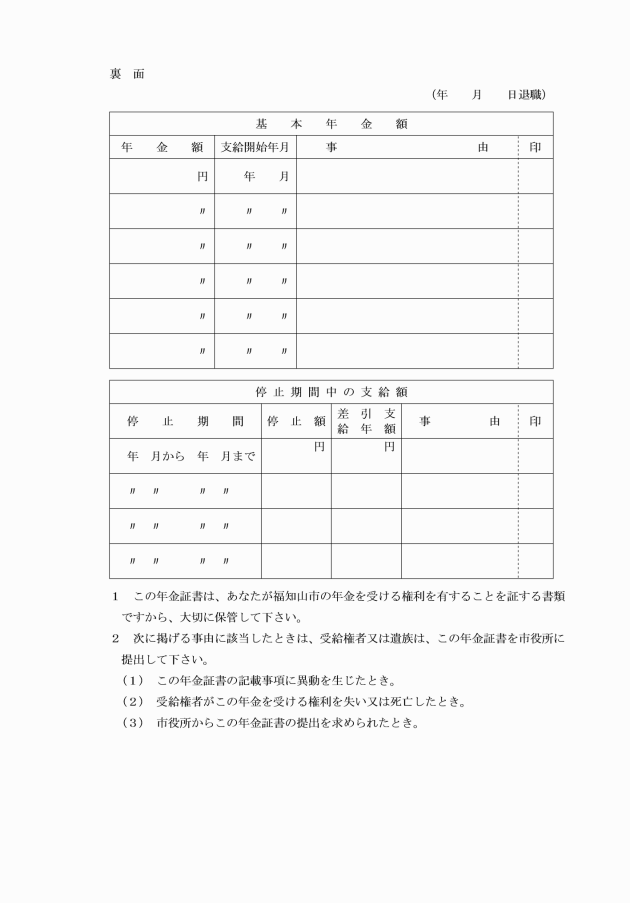

第9条 退職年金又は遺族年金を受領しようとする者は、退職年金証書又は遺族年金証書を呈示しなければならない。

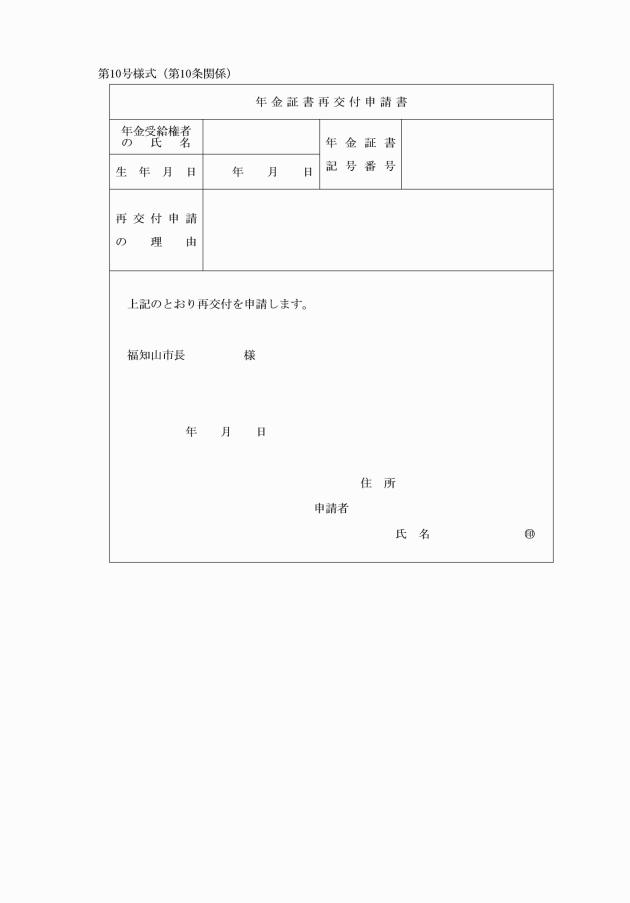

(年金証書の再交付)

第10条 退職年金証書又は遺族年金証書を亡失又は毀損したため再交付を受けようとする者は、その事由を詳述し、証拠書類を添えて市長に再交付申請書(第10号様式)を提出しなければならない。

2 前項により証書の再交付をしたときは、従前の証書はその効力を失う。

3 亡失を理由として証書の再交付を受けた後従前の証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(年金証書の返還)

第11条 退職年金又は遺族年金を受ける者が死亡し、又はその権利を失った場合は、証書を占有する者より証書を添付して速やかにこれを届け出なければならない。

2 前項の場合において亡失その他の事由により証書を返還し得ないときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(記載事項変更の届出)

第12条 退職年金又は遺族年金を受ける者、その本籍又は氏名を変更したときは戸籍抄本、住所を変更したときは住民票の謄本若しくは抄本又は記載事項に関する証明書を添え、速やかにその旨を届け出なければならない。ただし、氏名の変更においては、証書にその事実の記入を受けなければならない。

(印鑑の届出)

第13条 退職年金又は遺族年金を受ける者は、その受領に用いる印鑑を届け出なければならない。爾後改印したときも又同様である。

(納付金額の控除)

第14条 条例第18条により職員が納付する金額は、給料支給の際その給料額より控除する。

(老齢、退職又は障害を支給事由とする給付)

第15条 条例附則第39条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかったものとして計算した額)が条例附則第39条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号及び第10号において「法律第115号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の法律第115号に基づく老齢年金及び障害年金

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この号において「法律第141号」という。)に基づく障害基礎年金及び昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の法律第141号に基づく障害年金

(4) 昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに同法附則第13条第1項並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第8条及び第9条(これらの規定を同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項(同法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに同法第25条(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第11章を除く。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに同法附則第28条の4第1項並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第8条第1項から第3項まで、第9条第2項及び第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、同法第48条第1項及び第2項(同法第52条において準用する場合を含む。)、同法第55条第1項及び第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)並びに同法第62条第1項及び第2項(同法第66条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年法律第108号」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項及び第11項(これらの規定を同法附則第18項において準用する場合を含む。)並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第34条(同令第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

(8) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

(9) 法律第115号附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの

(10) 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付

(11) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの

(12) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金

第16条 条例附則第39条の2第1項ただし書及び第2項に規定する規則で定める額は、81万円とする。

附 則

この改正規則は、福知山市職員退隠料等の支給に関する条例施行の日よりこれを適用する。

附 則(昭和28年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年12月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

附 則(昭和55年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月31日から適用する。

附 則(昭和56年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年10月1日規則第18号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和57年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

附 則(昭和59年12月27日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例施行細則第16条の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

附 則(昭和60年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年10月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

附 則(平成7年3月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成6年10月1日から適用する。

附 則(平成7年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成10年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例施行細則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成11年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

別表(第3条の2関係)

重度障害の程度 | 重度障害の状態 |

特別項症 | 1 常に就床が必要であって、かつ、複雑な介護が必要であるもの 2 重大な精神障碍のため、常に監視又は複雑な介護が必要であるもの 3 両眼の視力が明暗を弁別できないもの 4 身体諸部の障害を綜合してその程度が第1項症に第2項症乃至第6項症を加えたもの |

第1項症 | 1 複雑な介護は必要でないが常に就床が必要であるもの 2 精神的又は身体的作業能力を失い、僅かに自由が弁じられる程度のもの 3 咀嚼及び言語の機能を併せて癈したもの 4 両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別できないもの 5 肘関節以上で両上肢を失ったもの 6 膝関節以上で両下肢を失ったもの |

第2項症 | 1 精神的又は身体的作業能力の大部を失ったもの 2 咀嚼又は言語の機能を癈したもの 3 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別出来ないもの 4 両耳を全く聾したもの 5 腕関節以上で両上肢を失ったもの 6 足関節以上で両下肢を失ったもの |

第3項症 | 1 肘関節以上で1上肢を失ったもの 2 膝関節以上で1下肢を失ったもの |

第4項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの 2 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの 3 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別できないもの 4 両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 5 腕関節以上で1上肢を失ったもの 6 足関節以上で1下肢を失ったもの |

第5項症 | 1 頭部、顔面等に大きな醜形を残したもの 2 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別できないもの 3 1側総指を全く失ったもの |

第6項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの 2 頭部又は躯幹の運動を著しく妨げるもの 3 1眼の視力の指標0.1を1メートル以上では弁別できないもの 4 1側拇指及び示指を全く失ったもの 5 1側総指の機能を癈したもの |

第7項症 | 1 1眼の視力の指標0.1を2メートル以上では弁別できないもの 2 1耳が全く聾し他耳が尋常の話声を1.5メートル以上では解せられないもの 3 1側拇指を全く失ったもの 4 1側示指乃至小指を全く失ったもの 5 1側総趾を全く失ったもの |

備考

1 上記に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の項症は、上記に掲げた各症に準じて市長これを査定する。

2 視力を測定する場合において屈折異常のものについては矯正視力により視標は万国共通視力表による。

3 傷痍疾病中、2以上の項症に該当する場合及び同一項症の2以上に該当する場合の項症は市長において適宜これを査定する。

第1号様式~第3号様式 略

第5号様式及び第6号様式 略

第9号様式 略