○福知山市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年3月8日

告示第249号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伴走型相談支援(第6条―第15条)

第3章 出産・子育て応援給付金(第16条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近に相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施する伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(1) クーポン 掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるものをいう。

(2) クーポン券 福知山市(以下「市」という。)が公募した民間事業者等が運営する店舗、サービス事業者等(以下「使用可能店舗等」という。)において子育てに係る商品又はサービス(以下「子育て商品・サービス」という。)を購入することができる証票としてのクーポンをいう。

(3) ID 第3章に規定する支給対象者専用のウェブサイト(以下「専用サイト」という。)において子育て商品・サービスを購入することができる識別符号としてのクーポンをいう。

(4) 業務取扱事業者 クーポン券の発行、販売等に関する市との業務委託契約に基づき、業務の管理及び運営を行う事業者をいう。

(5) 特定取引 クーポン券が対価として使用される物品の購入又は役務の提供をいう。

(6) 取扱店 市内において特定取引を行い、受け取ったクーポン券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(事業区分)

第3条 本事業の区分は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 伴走型相談支援

(2) 出産・子育て応援給付金

(実施主体)

第4条 本事業の実施主体は、市とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業の効果的な実施の観点から、事業趣旨に照らして適当であると認める者又は団体を選定し、本事業の全部又は一部を委託することができるものとする。この場合において、委託先に対して当該事業において取り扱うこととなる個人情報又は業務上知り得た秘密の管理、保持等を厳守させるものとする。

(事業開始日)

第5条 市長は、本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)を別に定めるものとする。

第2章 伴走型相談支援

(伴走型相談支援の対象者)

第6条 第3条第1号に規定する伴走型相談支援の対象者は、市に居住する全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

(妊娠の届出時の面談等)

第9条 市長は、次の各号に掲げるとおり妊娠の届出時の面談等を実施する。

(1) 面談等の対象者は、妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施するものとする。

(2) 妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別に面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、必要な支援に早期につなぐ観点から、できる限り早い時期に実施するものとし、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定し、及び転出先の市町村での面談等を希望する場合は、妊婦の転出後、転出先の市町村において面談等を実施するものとする。

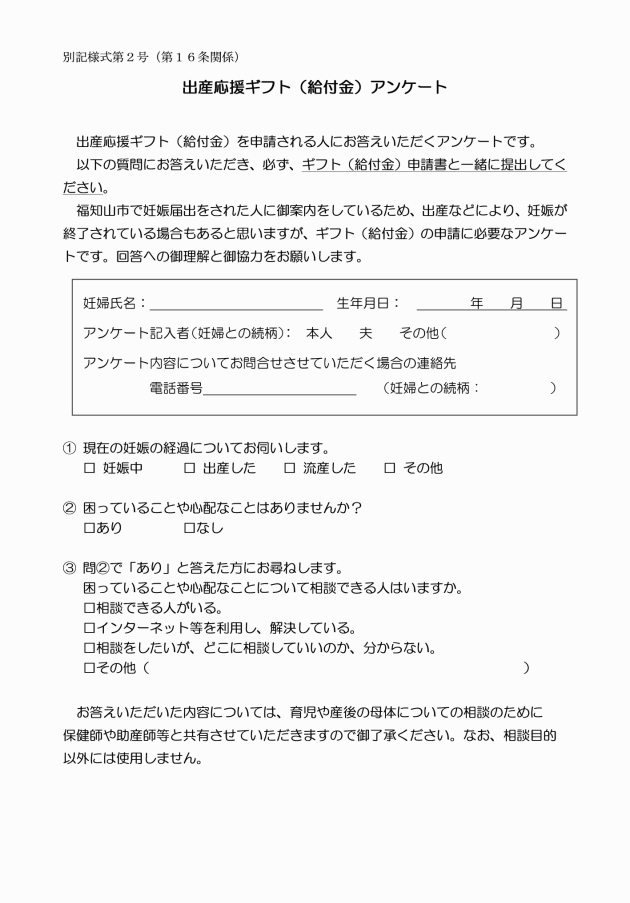

(3) 市長は、妊娠の届出をした妊婦に対して妊婦の妊娠時の気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するための妊娠届出時アンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への記載を求めた上で、妊娠期から出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる支援サービスを確認するために面談等を実施する。

(4) 面談等の実施方法については、顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦による相談窓口等への来訪、オンラインの画面その他の対面による面談(以下「対面面談」という。)を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある、又は市長が適当であると認める場合は、居宅訪問その他の方法によることも可能とし、妊娠の届出時の面談等について、民間団体等が実施する身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点が市長から委託を受けた場合において、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても同様とする。

(妊娠中期の面談等)

第10条 市長は、次の各号に掲げるとおり妊娠中期の妊婦に対して面談等を実施する。

(1) 面談等の対象者は、妊娠中期の妊婦のうち、妊娠届出時アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び市が面談等が必要と判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施するものとする。

(2) 妊娠中期の面談等は、産後の不安が増す時期であり、かつ、働いている妊婦が産前休暇によって面談等の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠中期に実施する。

(3) 市長は、妊娠中期の妊婦に対して妊婦の気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するための妊娠中期アンケート(以下「妊娠中期アンケート」という。)への記載を求めた上で、出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる支援サービスを確認するために面談等を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況に応じて産後ケア事業その他の適切な支援サービスについて案内する。

(4) 面談等の実施方法については、対面面談を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある、又は市長が適当であると認める場合は、居宅訪問その他の方法によることも可能とし、妊娠中期の面談等について、民間団体等が実施する身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点が市長から委託を受けた場合において、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても同様とする。

(出生後の面談等)

第11条 市長は、次の各号に掲げるとおり出生した児童を養育する者(以下この章において「養育者」という。)に対して面談等を実施する。なお、市による児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児家庭全戸訪問事業に相当する事業に係る訪問その他の養育者との面接機会(以下「乳児家庭全戸訪問等」という。)の際にこの条の面談等を実施することも可能とする。

(1) 面談等の対象者は、養育者とする。ただし、養育者に出生した児童の母が含まれる場合は、原則として当該母と面談するものとし、面談等の対象者の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で面談等を実施するものとする。

(2) 出生後の面談等は、原則として出生した児童の生後4か月頃までに実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合は、できる限り早い時期に実施するものとする。

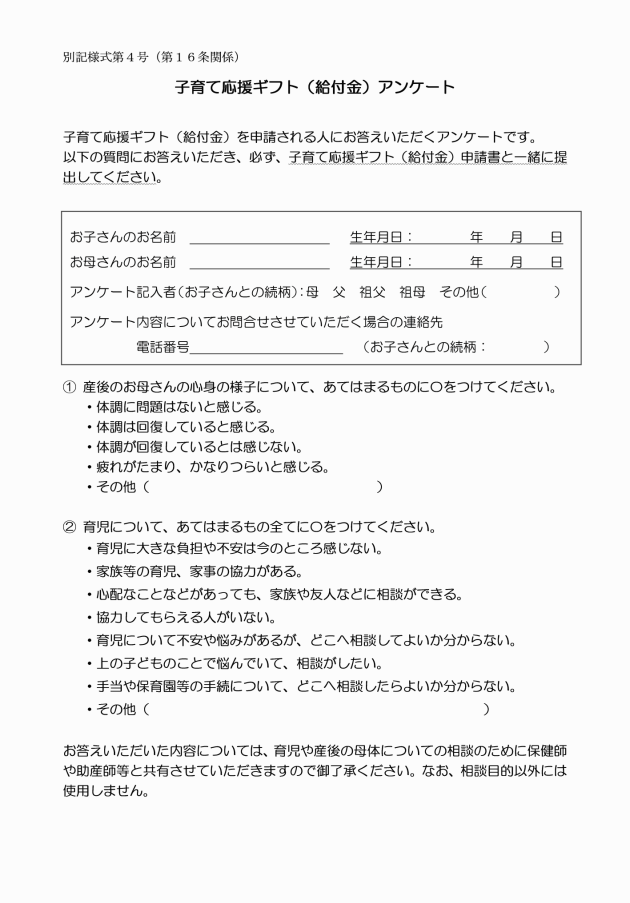

(3) 市長は、養育者に対して養育者の児童や子育てに関する気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するための出生後アンケート(以下「出生後アンケート」という。)への記載を求めた上で、出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる支援サービスを確認するために面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他の適切な支援サービスについて案内する。

(4) 面談等の実施方法については、対面面談を基本とする。ただし、養育者が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある、又は市長が適当であると認める場合は、居宅訪問その他の方法によることも可能とする。

(面談等の相談記録等の管理)

第14条 市長は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケートその他の書類及び相談記録を適切に管理するものとする。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、伴走型相談支援をより効果的に実施していくために、妊婦・子育て世帯からの同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、連携を図りながら伴走型相談支援を実施するものとする。

第3章 出産・子育て応援給付金

(出産・子育て応援給付金の支給)

第16条 市長は、第3条第2号に規定する事業において、次の各項のとおり支給するものとする。

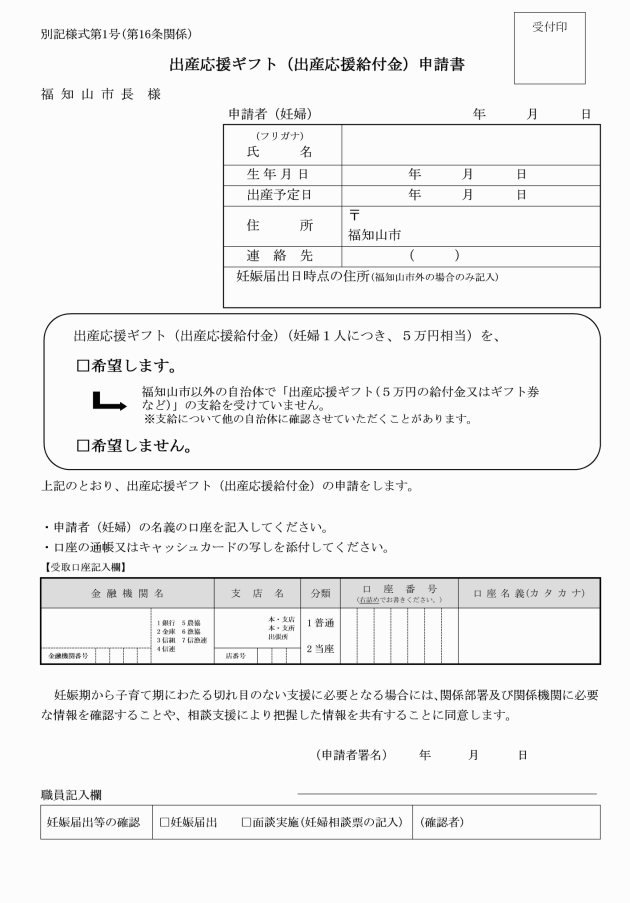

2 市長は、次の各号に定めるとおり出産応援ギフトを支給するものとする。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 市長は、支給対象者の妊娠1回につき、50,000円相当額の妊婦健康診査等の交通費、出産・子育て関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポンの支給(以下「クーポン支給等」という。)を行う。ただし、クーポン支給等の実施に代えて50,000円の現金支給を実施することも可能とする。

(イ) (ア)の申請は、申請予定者が妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請ができるものとする。

(ウ) 市長は、申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上で当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。

(エ) 市長は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること又は公的身分証明書を提示させることその他の確認を行う。

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、市長に対して出産応援ギフト(給付金)アンケート(別記様式第2号。以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、及び他の市町村で出産応援ギフトに相当する支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をした上で、出産応援ギフト(出産応援給付金)申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートを提出することなく支給の申請を行うことができるものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として事業開始日から4か月以内に行うものとする。

(ウ) (イ)の規定にかかわらず、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請ができるものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(エ) 市長は、申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上で当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。

(オ) 市長は、(エ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること又は公的身分証明書を提示させることその他の確認を行う。

(カ) 申請予定者は、申請時点で妊娠した児童を出生している場合において、次項に定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって妊娠期間アンケートの提出を省略することができるものとする。

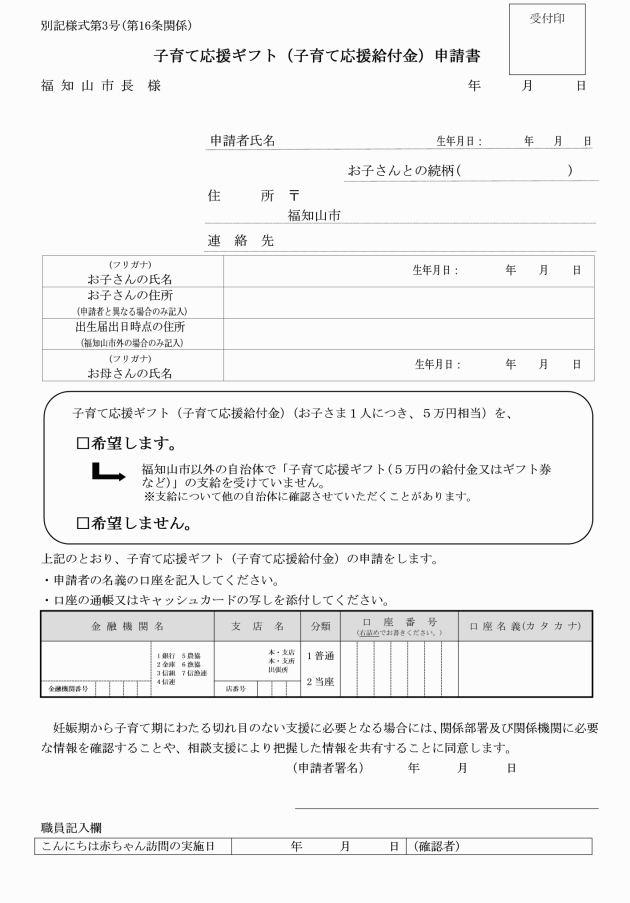

3 市長は、次の各号に定めるとおり子育て応援ギフトを支給するものとする。

ア 事業開始日以降に出生した児童であって、市に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、市に住所を有する者

(2) 市長は、対象児童1人につき50,000円相当額のクーポン支給等を行う。ただし、クーポン支給等の実施に代えて50,000円の現金支給を実施することも可能とする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、申請予定者が乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である対象児童の生後4か月頃までの間に行うものとする。

(ウ) (イ)の規定にかかわらず、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により対象児童の生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請ができるものとする。この場合であっても、出生した児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童を養育する者は令和7年3月31日)以降の支給の申請はできないものとする。

(エ) 市長は、申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上で当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

(オ) 市長は、(エ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者による対象児童の養育の事実を確認すること又は公的身分証明書を提示させることその他の確認を行う。

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、市長に対して子育て応援ギフト(給付金)アンケート(別記様式第4号。以下「出生後アンケート」という。)を提出し、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトに相当する支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をした上で、子育て応援ギフト(子育て応援給付金)申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた市町村に対して支給の申請を行うことができるものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、申請予定者が事業開始日から4か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請ができるものとする。

(ウ) (イ)の規定にかかわらず、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請ができるものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(エ) 市長は、申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上で当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

(オ) 市長は、(エ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者による対象児童の養育の事実を確認すること又は公的身分証明書を提示させることその他の確認を行う。

(4) 市長は、同一の対象児童について第1号に規定する支給対象者が2人以上いる場合において、そのうちの1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合は、他の申請が可能な者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しないものとする。

(5) 市長は、対象児童を養育する者が、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている、同号に規定する障害児入所施設等の設置者である又は法人である者の場合は、子育て応援ギフトは支給しないものとする。

(クーポン券の発行)

第17条 市長は、この要綱に定めるところにより、クーポン券を発行する。

2 前条に規定する出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給対象者に対してクーポン券による支給を行う場合は、クーポン券を交付する。

(クーポンの使用範囲等)

第18条 クーポンは、取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 クーポンの使用期限は、クーポンの支給を決定した時期によって別に定める。

3 取扱店は、クーポン券の使用において、額面金額以下の特定取引をした場合のつり銭は支払わないものとする。

4 クーポンは、交換、譲渡又は売買を行うことができない。

5 クーポンは、次の各号に掲げる物品又は役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 現金への換金及び金融機関への預入

(2) 有価証券、プリペイドカードその他の換金性の高いものの購入

(3) たばこ、酒類その他の未成年による購入が禁止されているものの購入

(4) 出資、債務の弁済又は金融商品の購入

(5) 土地又は住宅の購入及び家賃、地代又は駐車料その他の不動産に関わる支払

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う店舗等において提供される役務

(7) 国又は地方公共団体への支払

(8) その他市長がクーポンの使用が適当でないと認めるもの

(取扱店の登録等)

第19条 業務取扱事業者は、取扱店を募集するものとする。

2 市長は、前項により募集し、取扱店として決定した事業者を台帳に登録するものとする。

(取扱店の責務)

第20条 取扱店は、特定取引においてクーポン券の受取を拒んではならずクーポン券の交換、譲渡又は売買を行ってはならない。

2 市長は、取扱店がこの要綱に定める事項に反する行為を行ったときは、当該取扱店の登録を取り消すことができる。

(クーポン券の換金手続)

第21条 取扱店は、特定取引において使用されたクーポン券について、市長が別に定める期日までに業務取扱事業者に提出し、額面金額での換金を申し出るものとする。

2 業務取扱事業者は、前項の規定による申出があった場合は、当該取扱店の指定する口座に換金額を振り込むものとする。

(クーポンの換金に伴う市の負担)

第22条 業務取扱事業者は、換金されたクーポンの額面金額を合算した額(以下「換金負担金」という。)を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を確認の上、換金負担金を支払うものとする。

(クーポンの払戻し)

第23条 市長は、クーポンの払戻しを行わないものとする。

(クーポンの保管)

第24条 クーポンを支給された者及び取扱店(以下「支給対象者等」という。)は、自己の責任においてクーポン券を保管するものとする。

2 支給対象者等がクーポン券を保管中に紛失、盗難又は滅失等の事故が発生した場合は、当該支給対象者等がその責めを負うものをし、市は一切その責めを負わないものとする。

(IDの使用残額)

第25条 市長は、専用サイトの運営に当たる委託事業者に対して、IDの使用残額に係る費用は支払わないものとする。

(1) 返還対象者がクーポン券を使用する前であった場合は、返還対象者にクーポン券の返還を求めるものとする。

(2) 返還対象者がクーポン券を使用した後である場合は、返還対象者にクーポン券を使用した額に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きクーポン券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずるものとする。

(3) 返還対象者が現金による支給を受けた場合は、その支給額の返還を求めるものとする。

附則

この要綱は、令和5年3月8日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

附則(令和6年4月1日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。